검증 대상 선정

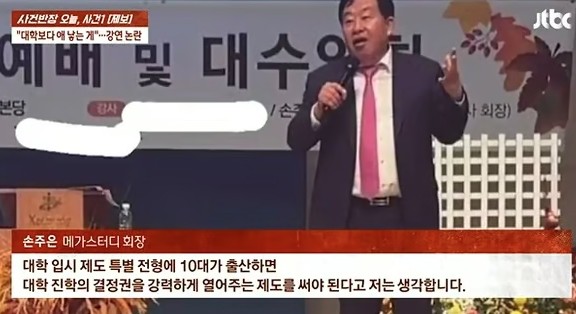

사교육 업체 메가스터디그룹 손주은 회장이 고등학생 대상의 강연에서 인구 감소 문제를 지적하며 한 발언이 논란이 되었다. 2024년 11월 22일 대구 지역에서 고등학교 1~2학년 남녀 재학생을 대상으로 ‘공부해서 남 주자’라는 주제로 특강을 열D었는데, 이 강연에서 “대학 가는 것보다 애 낳는 게 더 중요하다. 우리 여학생들은 생각을 바꿔주길 바란다. 10대 후반에서 20대 초반에 빨리 출산하는 것이 이 나라를 위해 할 수 있는 중요한 일 중 하나다.”라고 발언하였다. 이 발언 외에도 ‘공부를 못하면 성매매 여성보다도 못한 삶을 살게 될 수 있다’는 식의 비유도 사회적 물의를 일으켰다. 이에 메가스터디 측은 “저출산 문제에 대한 미래 세대 의식 변화와 공부를 통해 자기 미래를 바꾼 학생의 일화를 얘기하는 과정에서 의도와는 달리 학생들이 불편함을 느낀 표현이 있다면 사과의 말씀을 드린다”고 밝혔다.

그의 발언을 단순화 하면 ‘젊은 여성이 대학 진학을 하는 것보다 출산을 하는 것이 국가에 기여하는 것이다’라고 할 것이다. 여기서 손 회장의 발언 자체는 일종의 자기 신념, 의견 등을 밝힌 가치 명제이기 때문에 팩트체크의 대상이 될 수는 없다. 다만 이러한 인식에 전제로 작용하고 있는 현실 인식의 사실 관계는 검증이 가능하다.

검증 명제

여성의 대학 진학률과 출산율 사이에는 부적 상관관계가 있다

손 회장은 여성의 대학 진학과 출산을 상호 배타적 조건으로 인식하고 있다. 국가 발전이라는 종속 변수(결과)에 대한 독립 변수(원인)를 ‘여성의 대학 진학률’, ‘출산율’이라 할 때, 진학률에 비해 출산율이 국가 발전에 더 긍정적 영향을 끼친다는 것이다. 나아가 진학률을 원인, 출산율을 결과로 볼 때, 진학률이 높을수록 출산율이 낮아진다는 인과성을 전제한다고 볼 수 있다. 다만 본 분석에서 독자적으로 인과관계를 검증하기는 어려우므로 ‘여성의 대학 진학률과 출산율 사이에는 부적(-) 상관관계가 있다’는 명제를 검증하고자 한다.

o 주요 개념 정의

- (합계)출산율: 일반적으로 합계출산율(TFR, Total Fertilty Rate)을 의미하며, 여성 1명이 평생동안 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수를 나타낸 지표이다.

- 상관관계: 어떤 한 통계적 변인과 다른 통계적 변인들이 공변하는 함수관계를 말한다. 예를 들어, 변인 x가 증가함에 따라 변인 y도 동시에 함께 증가하고, 변인 x가 감소함에 따라 변인 y도 동시에 감소한다면, x와 y 사이에는 상관관계가 존재한다.

- 부적 상관관계(음의 상관관계): 앞선 예시에서 변인 x가 증가함에 따라 변인 y가 감소하는 경우 음의(-) 상관관계가 존재한다.

- 인과관계: 선행하는 한 변인이 후행하는 다른 변인의 원인이 되는 관계이다. 상관관계는 인과관계가 성립되기 위한 하나의 필요조건으로 상관관계가 성립되지 않으면, 당연히 인과관계도 성립되지 않는다.

검증 방법

1) 자료 수집 및 분석 방법

본 보고서는 출산율과 관련된 기존 논문과 보고서의 문헌 연구를 주 분석 방법으로 사용하였다. 구체적으로 국토연구원과 통계청, 한국개발연구원, 임금직무정보시스템 등 공공기관에서 제공하는 자료와 연구 결과를 토대로 대학 진학 및 출산과 관련된 수치를 검토하고 이를 심층 분석하였다.

2) 참고 자료

국토연구원. (2024). 국토 불균형과 저출산의 관계. https://www.krihs.re.kr/board.es?mid=a10607000000&bid=0008&tag=&act=view&list_no=397191

교육통계서비스. (n.d.). 대학진학률 검색.

김신규 (2022, 1월 26일). 1970년대 이후 출생 고학력·직장인 여성 출산율 급격히 감소. 데일리굿뉴스. https://www.goodnews1.com/news/articleView.html?idxno=403910

부동산마이크로데이터. (2024. 5. 8.). 대학 진학률과 합계출산율-연도별 합계출산율과 대학진학율의 관련성 https://apt-micro.tistory.com

유진성. (2022). 소득계층별 출산율 분석과 정책적 함의. 「한국사회과학연구」, 제4권 제3호, pp.233-258.

임금직무정보시스템. (n.d.). 맞춤형 임금정보 검색. https://www.wage.go.kr/whome/index.do

통계청. (2024). 2024년 사회조사 결과. https://sri.kostat.go.kr/board.es?mid=a10301060300&bid=219&act=view&list_no=433638

통계청. (2024. 12. 10.). 행정자료를 활용한 2023년 신혼부부통계 결과 보도자료

한국개발연구원. (2024). 여성의 경력단절 우려와 출산율 감소. https://www.kdi.re.kr/research/focusView?pub_no=18306

한국보건사회연구원. (2021). 「가족과출산조사」, 미혼남녀(19~49세)의 출산 의향과 자녀 수. https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=331&tblId=DT_331001_2021CD006&conn_path=I2

OECD (2024), "Fertility trends across the OECD: Underlying drivers and the role for policy", in Society at a Glance 2024: OECD Social Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/fa367bad-en.

Doepke, M., Hannusch A., Kindermann, F., & Tertilt, M. (2022). THE ECONOMICS OF FERTILITY: A NEW ERA. National Bureau of Economic Research. Cambridge, MA

검증내용

1) 여성의 대학 진학률과 합계출산율

① 여성의 대학 진학률

최근 30년 동안의 고등학교 졸업자 수는 지속적으로 감소하고 있다. 1995년의 경우 65만 명에 가까운 인원이 고교를 졸업하였으나, 2024년에는 약 40만 명이 졸업하여 약 38% 정도 감소했는데 이 수치만으로도 인구감소 추이를 확인 할 수 있다. 2024년 현재 대학 진학률은 약 73.6%이다. 여기서 대학 입학 정원은 한국교육개발원에서 ‘대학’으로 분류된 학부 정원만을 대상으로 한다. 이에 따라 교육대학, 산업대학, 전문대학, 방송통신대학, 사이버대학, 기술대학, 기능대학, 원격대학, 사내대학, 각종 학교, 대학원 등은 포함되지 않았다.

이 기간동안 대학 입학 정원은 25만에서 30만 명 수준으로 약 20% 증가하였다. 갈수록 대입 경쟁률이 낮아지는, 즉 대학 진학이 쉬워지는 환경으로 변해 온 셈인데, 특히 여성의 경우 전체 졸업생의 4분의 3 이상이 대학에 진학하는 등 고등교육이 보편화 되고 있다. 다만 아래 [그림 2]에서 알 수 있듯이 여성의 대학 진학률은 2008년에 가장 높게 나타났고 이후로는 75% 수준에서 정체된 모습으로 나타난다.

② 합계출산율

최근 30년간 우리나라 합계출산율을 보면 하락 추세를 뚜렷하게 확인할 수 있다. 전반적인 하락 추세 속에서 2007년과 2012년에 반등하는 듯 보였으나 2015년에 1.24를 기록한 이후로 계속 하락세를 보이고 있다. 가장 최근 조사인 2014년에 반등을 하여 0.75로 미세하게 상승하였으나 여전히 한국의 합계출산율은 세계에서 가장 낮은 수준이다. 년도별 출생아 수 역시 급격히 하락하고 있는데, 30년 전에는 71만 명 남짓이었으나, 2024년에는 24만명에도 미치지 못했다.

년도 | 출생아 수 | 조출생률 | 합계출산율 |

1995 | 715,020 | 15.7 | 1.634 |

1996 | 691,226 | 15.0 | 1.574 |

1997 | 675,394 | 14.5 | 1.537 |

1998 | 641,594 | 13.7 | 1.464 |

1999 | 620,668 | 13.2 | 1.425 |

2000 | 640,089 | 13.5 | 1.480 |

2001 | 559,934 | 11.7 | 1.309 |

2002 | 496,911 | 10.3 | 1.178 |

2003 | 495,036 | 10.3 | 1.191 |

2004 | 476,958 | 9.8 | 1.164 |

2005 | 438,707 | 9.0 | 1.085 |

2006 | 451,759 | 9.2 | 1.132 |

2007 | 496,822 | 10.1 | 1.259 |

2008 | 465,892 | 9.4 | 1.192 |

2009 | 444,849 | 9.0 | 1.149 |

2010 | 470,171 | 9.4 | 1.226 |

2011 | 471,265 | 9.4 | 1.244 |

2012 | 484,550 | 9.6 | 1.297 |

2013 | 436,455 | 8.6 | 1.187 |

2014 | 435,435 | 8.6 | 1.205 |

2015 | 438,420 | 8.6 | 1.239 |

2016 | 406,243 | 8.0 | 1.172 |

2017 | 357,771 | 7.0 | 1.052 |

2018 | 326,822 | 6.4 | 0.977 |

한편 출산율 관련 지표인 조출생률(Crude birth rate) 역시 지속적으로 하락해 왔음을 알 수 있다. 조출생률은 1년 동안의 총 출생아 수를 해당 년도의 총 인구로 나눈 값에 1,000을 곱한 값으로 일반적으로 인구 1,000명 당 신생아 수라고 표현한다. 2024년 기준으로 우리나라 인구가 약 5,175만 명이고, 출생아 수가 238,000명이었기 때문에 조출생률은 4.7로 나타났다. 2024년 한국의 1,000명 정도 사는 동네에서 아이 5명이 채 태어나지 않았다는 것이다.

③ 대학 진학률과 출산율의 상관관계

우선 본 보고서의 명제에서 핵심 데이터로 다루고 있는 여성의 대학 진학률과 합계 출산율을 비교한 내용은 아래와 같다. 그래프상으로 반비례의 경향성이 나타나는데, 이를 보다 면밀하게 파악하기 위해 상관분석과 회귀분석을 실시하였다.

먼저 데이터들을 근거로 여성의 대학 진학률과 합계 출산율의 관계성을 살피기 위해 피어슨 상관계수(Pearson Correlation Coefficient)를 산출하였다. 이 계수는 가장 널리 사용되는 상관관계를 분석하는 방법으로, 두 변수 간의 선형 관계를 측정한다. 분석 결과 상관계수 r값은 –0.665로 나타났는데, 이는 중간 정도의 음의 상관관계가 있음을 의미한다. 즉 여성의 대학 진학률이 높아질수록 출산율은 낮아지는 경향이 있으며, 이 두 변수 간에는 상당한 반비례 관계가 존재한다는 것이다. 다만 서두에서 언급한 것처럼 상관관계가 존재한다고 해서 인과관계가 성립하는 것은 아니기 때문에 해석에 유의해야 한다. 아래 그림은 여성 대학 진학률과 합계출산율 간의 관계를 담은 산점도이다.

이어서 두 변수 간에 관계성의 정도를 파악할 수 있는 분석인 회귀분석 실시 결과 결정계수(R²)은 0.442가 나왔는데, 이는 전체 변동의 약 44.2%가 설명된다는 의미이다. 그 수치를 구체적으로 살펴보면 여성의 대학 진학률이 1%p 증가할 때, 출산율은 평균 0.0191명 감소하는 형태이다. 즉 여성의 고등교육 진출 확대는 출산율 저하와 중간 수준의 부적(-) 상관관계를 보이지만, 하지만 설명력이 100%는 아니므로 추가적인 사회·경제 변수들을 충분히 고려해야 한다. 이러한 변수 중에 가장 영향력 있는 요인으로는 대체로 소득, 즉 경제력이 꼽힌다.

2) 출산율 하락 이유를 설명하는 요인들

① 소득과 출산율

전통적으로 우리사회에서 출산의 전 단계이자, 전제 조건으로 인식되는 결혼에 있어, 이를 꺼리는 가장 큰 이유는 경제적 문제이다. 통계청이 2024년 11월 12일 발간한 「2024년 사회조사 결과」 보고서에 따르면 미혼 남녀가 꼽은 ‘결혼하지 않는 가장 큰 이유’는 ‘결혼 자금 부족(31.3%)’이었다(통계청, 2024). 이는 이미 국가 단위의 사회조사 설문뿐만 아니라, 미디어 인터뷰 등을 통해서 일반적인 통념으로 자리 잡았다. 또 수도권에서는 아파트 전세 가격이 평균 10% 증가하면 합계출산율은 0.01명 감소하는 등 주거비 부담이 저출산을 심화하는 요인으로 작용했다(국토연구원, 2024).

출처: 2024년 사회조사 결과 보도자료

다만 돈이 없어서 출산을 꺼린다는 인식은 실제 데이터를 통해 면밀히 살펴볼 필요가 있다. 우선 최근 살례로 한국개발연구원이 2024년 4월에 발표한 「여성의 경력단절 우려와 출산율 감소」 보고서에 따르면, 경제협력개발기구(OECD) 고소득 국가를 중심으로 2000년대 이후부터 소득과 출산율은 비례했다. 과거에는 세계적으로도 소득이 낮은 사람들이 아이를 낳는 경향이 강했는데, 최근에는 고소득 국가의 경우 소득이 높을수록 출산 확률이 높아지는 추세이다.

주: 이 그래프에는 1980년의 여성 노동 공급 데이터가 존재하는 13개 OECD 국가만 포함

출처: The Economics of Fertility: A New Era(2022).

이는 우리나라서도 유사하게 나타난다. 우선 결과를 살피기에 앞서 OECD 기준에 따라 소득별 구간을 살펴볼 필요가 있다. 기준에 따르면, 중위소득의 75% 이하를 벌면 저소득층, 200% 이상을 벌면 고소득층, 그 사이가 중산층이다. 데이터의 기준이 된 2021년 1인당 중위 소득(세후 기준)은 연 3,174만 원이었으므로, 연간 2,380만 원 아래로 벌면 저소득층, 6,348만 원 이상 벌면 고소득층에 해당한다.

이에 따라 2022년에 2010년부터 2019년까지의 한국노동패널 데이터를 사용하여 소득계층 별 출산율을 분석한 결과, 소득이 적은 가구일수록 출산율의 하락이 큰 것으로 나타났다. 해당 기간 동안 출산율 감소율은 소득 하위층이 51.0%, 중위층은 45.3%, 상위층은 24.2%인 것으로 나타났다. 출산율이 대체로 줄어드는 추세 속에서 소득 중하위층의 감소율이 2배 가까이 가 컸던 셈이다. 이어서 연령, 학력, 거주지역, 거주형태 등 출산율에 영향을 미치는 요인이 동일하다는 가정 아래 소득계층에 따른 출산율을 분석한 결과, 소득 하위층의 출산율은 100가구 당 3.21가구, 중위층은 5.31가구, 상위층은 8.22가구로 추정되어, 소득 하위층의 출산율이 소득 상위층 출산율의 39.1%에 불과하였다(유진성, 2022).

다만 2016년 이래로 정부가 저출산 주요정책 수립 등에 필요한 기초자료를 제공하기 위하여 매년 작성 중인 「신혼부부통계」 2023년 조사 결과에 따르면, 가구 소득이 7천만 원이 넘는 고소득 신혼부부 가구의 유자녀 비율은 다른 소득구간에 속한 부부에 비해 비교적 낮았다. 이러한 결과는 소득과 출산율의 상관관계가 높지만, 다른 다양한 요인들도 고려해야 함을 보여준다.

출처: 2023년 신혼부부통계(통계청)

② 교육수준과 출산율

높은 대학진학률이 곧 교육수준을 의미하는 것은 아니지만, 앞서서 대학진학률이 출산율과 음의 상관관계를 보인 것과 달리 많은 연구는 교육수준이 높을수록 출산 가능성이 높은 것으로 나타났다. 덴마크, 노르웨이, 스웨덴 등의 OECD 고소득 국가에서는 고등교육을 받은 여성이 그렇지 못한 여성보다 자녀를 가질(have children) 가능성이 더 높은 것으로 나타났다(Jalovaara et al., 2019; Ciganda, Lorenti & Dommermuth, 2021, OECD, 2024에서 재인용). 뿐만 아니라, 고등교육을 받은 여성일수록 첫 출산 이후 더 빠른 속도로 두 번째 자녀를 가지는 것으로 나타났다. 여러 유럽 국가들에서 두 번째 혹은 세 번째 자녀의 출산율이 높은 경우는 부부 양쪽이 모두 고등교육을 받은 경우로 확인되었다(Nitsche et al., 2018, OECD, 2024에서 재인용).

한국의 경우에도 비슷했는데, 19~49세 미혼 남녀의 출산 의향을 조사했을 때 교육 수준이 높아질수록 자녀를 출산할 의지를 보이는 비율도 높았다. 가임기 남녀가 출산 이전에 고등교육을 받음에 따라 평균적인 출산 시기가 미루어질 가능성은 있겠으나, [그림 9]와 같이 대학원 이상 졸업자가 가장 높은 비율로 출산 의지를 가지는 등 고등교육을 마친 남녀는 출산에 대해 긍정적인 태도를 보였다(한국보건사회연구원, 2021).

또 한국보건사회연구원이 2022년 발표한 「기혼부부 무자녀 선택과 정책」 보고서에서도 고등학교 졸업 이하 학력을 가진 여성이 대학 졸업 이상 학력을 가진 여성에 비해 무 자녀를 선택할 확률이 높았다. 이에 대해 연구진은 “1970년대 이전에는 여성의 교육수준이 높을수록 무자녀 비중이 높았지만 2000년대 이후부터 여성의 교육수준이 낮을수록 오히려 무자녀 비중이 높아지고 있다”고 분석하였다.

출처: 한국보건사회연구원(2021)

이러한 내용만 본다면 앞서 대학 진학률과 출산율이 부(-)의 상관관계를 보였던 것과는 맥락상 상충한다. 대학 진학률이 높다는 것은 간접적으로 교육수준이 높아지는 것으로 볼 수 있기 때문이다. 즉 출산율과 교육수준의 관계만 보더라도 대학 진학률, 대학원 이상 진학 경험, 교육수준에 따른 소득수준 등 다양한 요소를 복합적으로 함께 살펴야 알 수 있다.

검증결과

거의 진실

처음 명제를 통해서 ‘여성의 대학 진학률’과 ‘합계출산율’의 상관관계 중심으로 살펴본 결과, 명제는 거의 진실인 것으로 드러났다. 다만 여기서는 합계출산율이라는 가장 빈번하게 보도되는 지표의 특성도 감안할 필요가 있다. 합계출산율은 19~45세 가임여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수이기 때문에 ‘만혼’, 즉 늦게 결혼하는 추세에 민감하게 나타날 수밖에 없다. 여성이 대학 졸업으로 인해 출산을 늦게 하게 되면, 초혼 연령이 그만큼 늦어지고, 아이를 낳을 시간적 기회가 적어지기 때문이다.

1) 정책적·학술적 논의

인구 정책적으로도 2000년대 이후 한국의 출산율 저하 원인을 만혼과 결혼·출산 포기 확대로 평가한다(국토연구원, 2024). 여성의 대학 진학률이 늘고 경제활동참가율이 높아지면서 초혼 연령도 상승하고, 이에 따라 20대 출산율은 급격히 낮아졌다. 반면 늦어진 결혼으로 인해 30대 초반의 출산율은 큰 변화가 없다. 그 결과 OECD가 조사한 국가별 첫 아이 출산 평균 연령을 보면, 우리나라는 33세로 세계에서 가장 높다.

2) 출산율 감소 요인들

여기서는 우선 필요에 의해 대학 진학률만 다뤘으나, 출산율과 상관관계를 보이는 다양한 변수들도 복합적으로 살펴볼 필요가 있다. 실제로 대학 진학률과 유사한 맥락에 있는 교육수준이라는 변수를 볼 때, 출산율과 정의(+) 상관관계를 보이고 있기 때문이다. 이런 2000년 이후 고소득 국가를 중심으로 뚜렷해지는 현상이기도 한데, 2020년 이후 한국의 주요 조사에서도 유사한 결과가 도출되고 있다.

또한 소득 역시 출산율과의 상관관계를 파악함에 있어서 전통적으로 매우 중요한 변수로 여겨지고 있다. 일반적인 통념상 경제적인 문제를 결혼의 가장 큰 어려움으로 들고 있고, 아이의 출산·양육에 있어서도 교육비 등 경제적 문제를 핵심적인 고려 사항으로 꼽기 때문이다. 실제로 몇 년 사이 지속적으로 출산율이 하락하는 과정에서, 저소득층의 출산율 감소율이 고소득층의 감소율보다 훨씬 높게 나타나기도 했다.

3) 결론 및 시사점

앞서 손주은 회장이 어떠한 근거를 가지고 저출산과 인구 감소 문제를 우려해 “대학 가는 것보다 아이 낳는 게 중요하다”고 발언했는지는 명확하지 않다. 그러나 본 팩트체킹을 통해 발언의 전제라고 할 수 있는, 여성의 대학 진학률과 출산율의 상관관계를 분석한 결과, 거의 진실이었다. 비록 발언 자체가 사회적으로 물의를 일으켰으나, 해당 주장의 근거가 된 현실 인식은 사실에 기반했다고 볼 수 있다.

사회적 반향

o 기(起; introduction)

2024년 11월 22일 사교육 업체 메가스터디그룹의 손주은 회장이 대구의 한 고등학교에서 특강을 진행하며 재학생들을 대상으로 한 발언이 논란이 되었다. 고등학교 1·2학년 남녀 재학생 500여 명을 상대로 이루어진 해당 특강에서 손 회장은 인구 감소 문제를 지적하며 “대학 가는 것보다 애 낳는 게 더 중요하다”고 말했다. 또한 학업이 저조했던 제자를 언급하며 “공부를 못하면 성매매 여성보다도 못한 삶을 살게 될 수 있다”는 발언까지 했다.

o 승(承; development)

해당 강연에 참석한 학생들 가운데 일부는 ‘성적 수치심’을 느꼈다는 반응을 보였고, 학교 측에 항의한 학부모도 있었다. 손 회장의 발언 내용은 소셜미디어를 통해서도 확산되어 대중의 반발을 샀고, 언론에도 문제 발언이 소개되었다. 이에 메가스터디그룹 측은 “의도와 달리 학생들이 불편함을 느낀 표현이 있다면 사과드린다”는 입장을 밝혔다. 이후 관련 여론은 크게 확산되지 않았으나, 손 회장과 메가스터디에 부정적 인식이 생겨났다. 이 과정에서 대학의 진학과 출산율을 연계해서 생각하는 발언을 문제삼는 반응도 빈번하게 나타났다.

o 전(轉; turn)

본 보고서는 손 회장의 발언이 전제하고 있는 바를 명제로 추출하여 사실 관계를 확인하였다. 해당 명제는 ‘여성의 대학 진학률과 출산율 사이에는 부적 상관관계가 있다’는 것이었다. 손 회장이 여학생들에게 대학에 진학하는 것보다 출산이 더 가치 있는 행위라고 말했다면, 적어도 대학 진학으로 인해 출산율이 감소하는지 확인할 필요가 있다.

1995년부터 2024년까지 한 세대라고 볼 수 있는 30년 치의 데이터를 통해 여성의 대학 진학률과 합계 출산율의 상관관계를 파악한 결과 음의 상관관계가 드러났다. 또한 기존의 정부 보고서도 만혼을 합계 출산율 하락의 원인 중 하나로 파악하고 있는 바, 대학 진학률 상승으로 인한 만혼, 평균 출산연령 증가 등은 낮은 출산율과 관련이 있다.

o 결(結; conclusion)

우리나라의 저출산 이슈는 세계적으로도 큰 관심을 받고 있다. 소셜미디어 X의 소유주 일론 머크스(Elon Musk)는 한국의 인구감소 문제를 종종 언급하고, OECD 보고서에서도 한국의 인구문제를 비중 있게 다루고 있다. 이에 정부는 다년간 인구정책에 예산을 집중적으로 투입하고 다양한 연구를 실시하고 있다. 특히 문제의 원인을 찾아서 재정 정책으로 해소하려는 시도가 이어지고 있는데, 출산율 및 출생률 감소와 관련된 다양한 지표들을 발표하고 있다. 이러한 지표들은 대첼 상관성을 보이기는 하지만, 인과성은 충분히 드러나지 않는 경향이 있다. 이는 인구 문제가 어느 하나의 요인으로 인해서 발생하지 않기 때문이다. 따라서 인구 문제와 관련해서는 향후에도 자신의 사견을 해법으로 제시하는 발언들이 늘어날 것으로 보인다. (2024. 12. 7.)